こんにちは!皮膚科医ママこはるです。

産業医資格はとりあえず取った(あるいは取得予定)けど、取ったあとってどうすればいいの?

資格の維持の仕方、スキルアップや専門性の高め方がわからずモヤモヤしている方も多いのではないでしょうか。

将来的に産業医学の分野で長く活躍していきたい方、専門医を目指したい方は必見です!

この記事では、

✓ 資格取得に必要な条件のおさらい

✓「産業医資格」と「日本医師会認定産業医資格」の違い(申請や更新の必要性)

✓ 産業医の実際(仕事内容・案件獲得・報酬)

✓ 資格取得後のスキルアップ方法・専門性の高め方

をまとめました。

産業医資格に関する疑問を解決するために、わかりやすく図を用いて解説していきます!

産業医資格の取得要件

まず、資格要件のおさらいです。

- 厚生労働大臣指定の研修を修了した者

- 産業医科大学を卒業した者

- 労働衛生コンサルタント試験(区分:保健衛生)に合格した者

- 労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師

- 1~4のほか、厚生労働大臣が定める者(→現在、該当者なし)

労働安全衛生規則 第14条第2項より

「産業医資格」と「日本医師会認定産業医資格」

ポイント解説

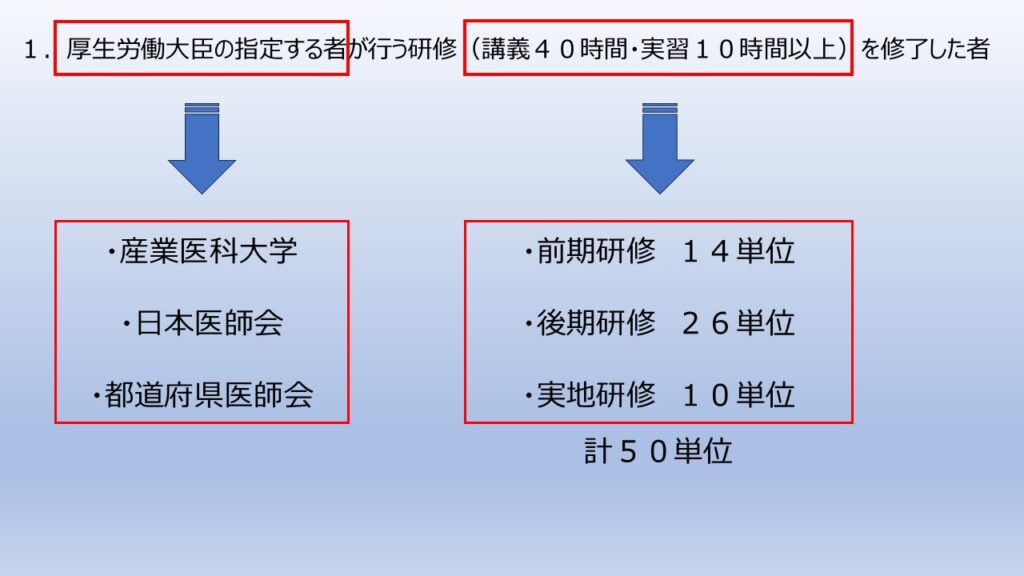

1.厚生労働大臣指定の研修を修了した者とは

1.の要件で資格取得をする人が大半と思われるので、ここについて解説します。

ここの「厚生労働大臣の指定する者」というのは、

•産業医科大学

•日本医師会

•都道府県医師会

を指しています。

また、「研修(講義40時間•実習10時間以上)」というのは、

前期/後期/実地の計50単位のことです。

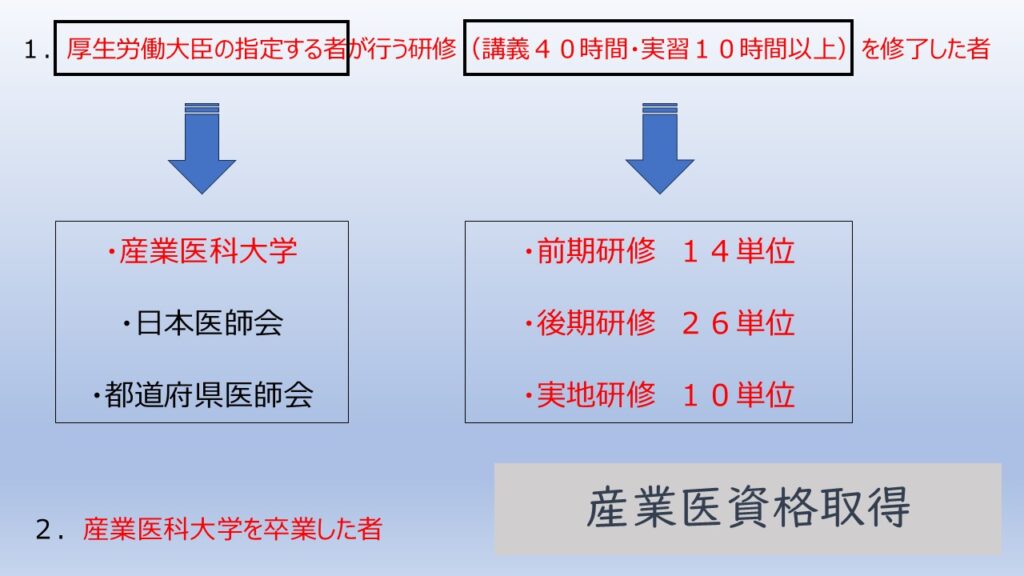

産業医科大学で取得する「産業医資格」

✳︎赤字に注目

産業医科大学で、研修修了した者は、「産業医資格」を取得することになります。

これは、資格要件2.に記載の「産業医科大学を卒業した者」も含みます。

日本医師会・都道府県医師会で取得する「日本医師会認定産業医資格」

✳︎赤字に注目

日本医師会、都道府県医師会で研修修了した者は、「日本医師会認定産業医資格」を取得することになります。

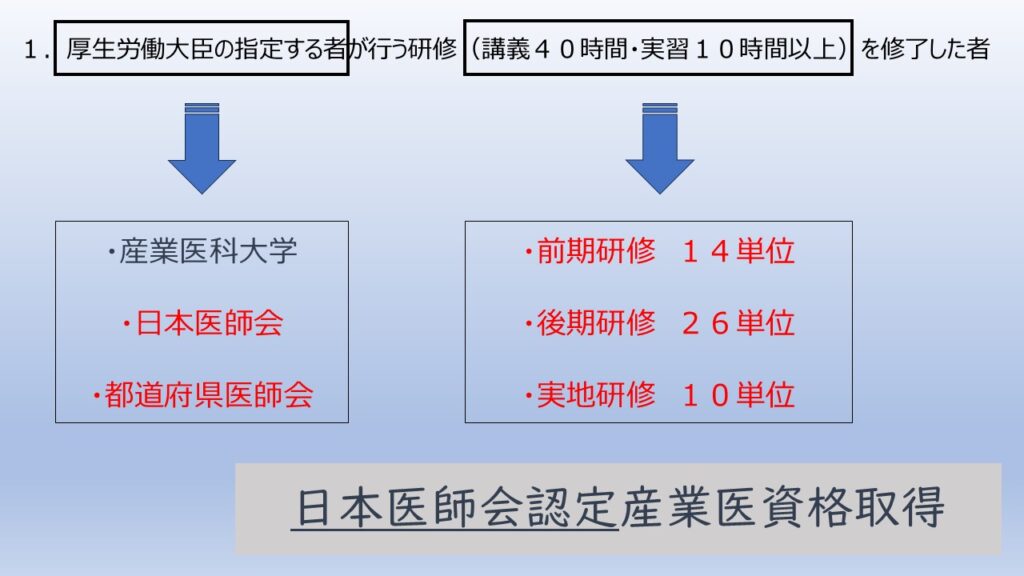

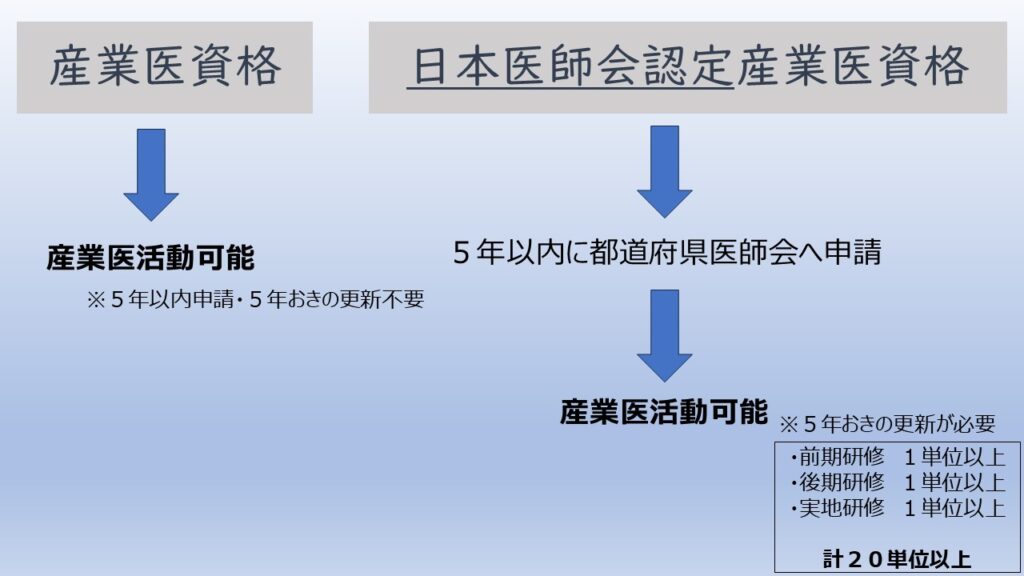

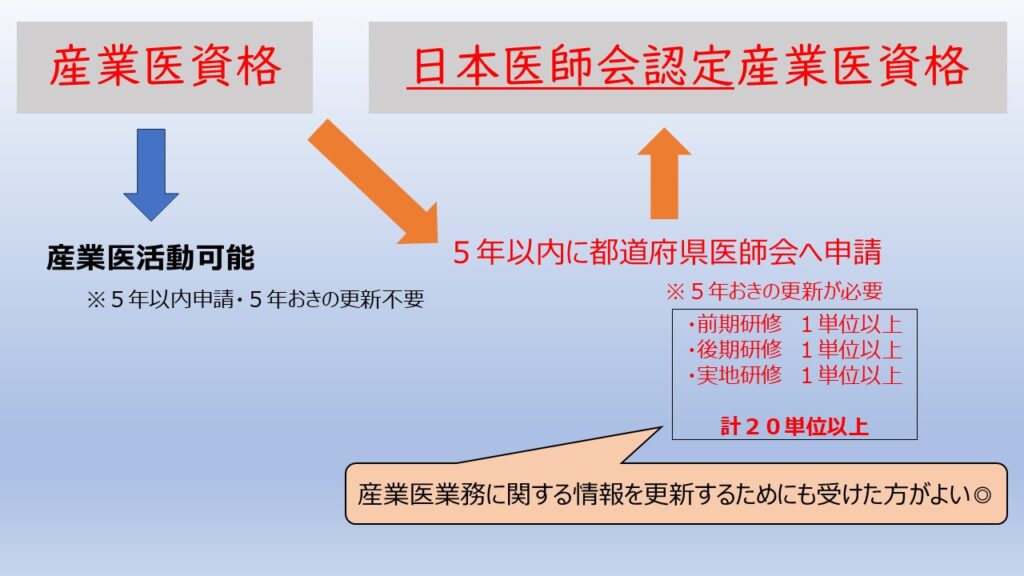

「産業医資格」と「日本医師会認定産業医資格」の違い

•「産業医資格」は、すぐに産業医活動が可能である

のに対して、

•「日本医師会認定産業医資格」は、研修修了(単位取得後)5年以内に都道府県医師会へ申請したのちに、産業医活動が可能です。また、申請後は、5年おきの更新(20単位)も必要となります。

「産業医資格」と「日本医師会認定産業医資格」両方取得もアリ!?

補足ですが、

産業医科大学で研修修了し、「産業医資格」を取得した者でも、5年以内に都道府県医師会へ申請を行うと、「日本医師会認定産業医資格」をとることも可能です。

適切な表現かわかりませんが、

「産業医資格」と「日本医師会認定産業医資格」のダブルライセンス

状態となります。

この場合は、もちろん「日本医師会認定産業医資格」の維持のために申請後5年おきの更新が必要になります。

‟ダブルライセンス”のメリットは、5年ごとの更新に必要な20単位を取得する過程で、産業医業務に関する最新の情報を継続的に学べる点です。

産業医として将来働く可能性が高い場合は、情報をアップデートしておきたいね!

産業医の実際

産業医として働くとき、最初に気になるのは「どうやって案件を獲得するのか」「専業と嘱託の違いは何か」ではないでしょうか。ここでは、産業医の働き方や実際の業務、報酬、需要のある産業医になるためのポイントまで整理してみました。

専業と嘱託の違い・仕事内容

*専業:いわゆる会社員と同じ勤務形態。残業がある場合もあり、自由度は下がりますが社会保障は手厚いことが多いです。妊娠・出産など長期で穴を空ける可能性がある方には安心。1つの事業場だけでなく、出張所へ出向くこともあります。

*嘱託:定期的に企業を訪問し、労働者の健康管理や職場改善に関わります。スケジュールの自由度が高く、子育てやプライベートとの両立がしやすいのが特徴。子どもの急な発熱などにも、日程調整で対応できる企業が多いです。特に長く付き合っている企業とは柔軟にやり取りできるようになります。

*医師会経由での単発案件では、健康診断やストレスチェック面談が中心です。

【産業医事務所を開く理由】

産業医として独立する際に「事務所」を開くのは、税金対策や社会保障面での工夫のためです。

✓ 中小企業共済に加入できる

✓ 医師会に入って医師国保の手続きをとれる

嘱託のみで活動し、独立すると守られる仕組みが少ないため、こうした制度を活用して備えておくことが重要です。

案件の獲得方法

産業医の仕事を得るにはいくつかルートがあります。

✓ 転職サイトから応募する

✓ 健診バイトからの紹介

→ 健診の現場で「産業医資格を持っています」と話しておくと、声がかかることも。

✓ 医師会からの紹介

→ 医師会に産業医をしていることを伝えておくと、開業医が掛け持ちしている案件を回してもらえることがあります。

報酬について

仲介経由よりも直接契約のほうが報酬は高いのが一般的です。

直接契約では

✓ 専任料

✓ コンサルタント料

✓ 面談料

の3本柱で報酬をいただく形になります。

(…仲介から直接契約に切り替えるケースもあり、企業側にとっても費用を抑えられるため喜ばれることがあります。…)

相場としては1時間1万円未満は安い部類に入る印象です。

産業医のスキルアップについて

最後に、

「産業医の資格をとったはいいけど、そのあとはどうスキルアップするの?」

という疑問についてお答えします。

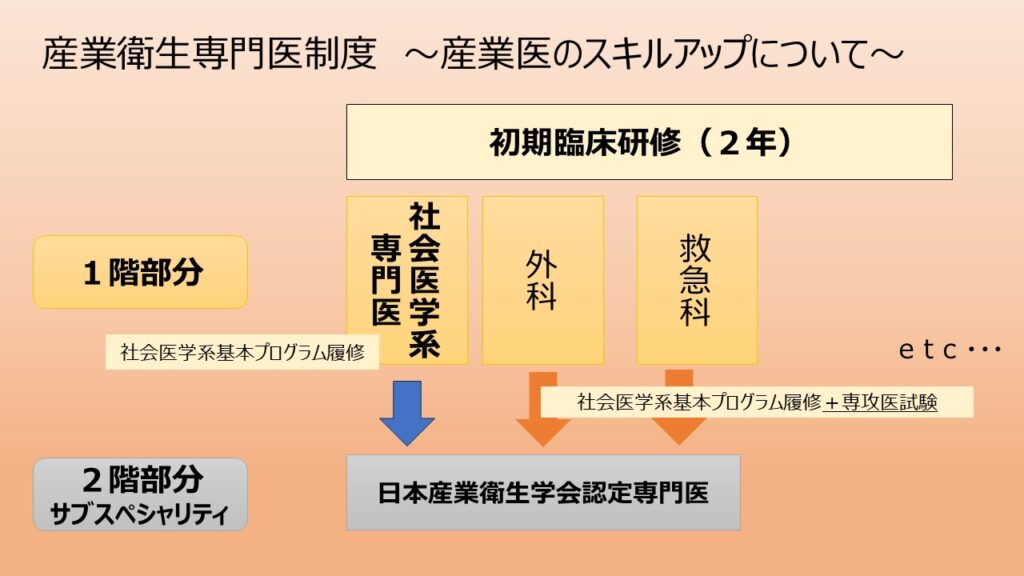

産業衛生専門医制度

産業医の分野では、産業衛生専門医制度というものがあり、社会医学系基本プログラムに入ることになります。

2年間の初期臨床研修修了後・・・

✓ 産業医として働く場合

→社会医学系基本プログラムを履修

→社会医学系専門医を取得

→専攻医試験は免除され、サプスペシャリティ(俗にいう2階部分)として、日本産業衛生学会認定専門医を目指す。

✓ 産業医以外として働く場合

→各診療科のプログラム履修

→専門医を取得

その後、サプスペシャリティとして日本産業衛生学会認定専門医を目指す、となると、

→社会医学系基本プログラムを履修開始

→専攻医試験を受験・合格

その後、サブスペとして日本産業衛生学会認定専門医を目指す。

このような流れになります。

需要のある産業医になるために必要なこと(知識アップデート・資格)

産業医の仕事は、開業医が片手間で担当しているケースも多いため、知識をアップデートしている産業医は需要があります。

✓ 書籍や専門誌での勉強

✓ 講習会の受講(日本医師会認定産業医資格の更新のための講習会も含む)

✓ 労働衛生コンサルタント資格の取得

上記3点を念頭において、知識をアップデートしましょう。

そのため繰り返しになりますが、たとえ産業医科大学で研修を修了した場合でも、5年以内に都道府県医師会へ申請し「日本医師会認定産業医資格」を取得することが重要です。

この資格を維持するには定期的な講習会の受講が必須となるため、知識をアップデートし続ける上で大変有効となるからです。

まとめ

産業医資格と一言で言っても、活動可能開始時期、申請・更新制度などに微妙な違いがあります。

また、産業医の働き方は「専業」と「嘱託」で大きく異なり、ライフステージに合わせた選択が可能です。案件獲得のルートや報酬の仕組みを理解し、知識を常にアップデートしておくことで、需要の高い産業医として活躍の場が広がります。

自身のキャリアパスやライフスタイルに合わせて、最適なルートを選びましょう。

疑問点があれば、ぜひコメントで教えてくださいね!

コメント